转自公众号:历史心发现

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2MDE2ODg0OQ==&mid=2653472071&idx=3&sn=fc8beef3d4dc11683f5e88b65b393905

诞生于中日关系蜜月期的《敦煌》,是一部让无数人对敦煌产生了巨大兴趣的电影,堪称敦煌莫高窟的最好宣传片。但是其本身承载的反思和厚度,却超越了宋夏时代的烽烟,让人感受到历史的浪漫和惆怅。

北宋时期,赵行德参加的殿试,但最后的考题是宋朝对西夏的策略。对西夏一无所知的他名落孙山。正当他心情郁闷的时候,宿命将他和西夏关联在一起:一个被骗到东京的西夏女宁愿自毁容貌,也不愿意对豪强的淫威就范,而赵行德则将她救下。作为报答,西夏女子送他一张西夏的通关文书,并说出了对他命运的预言:他可以离开眼前的环境,去异域寻求命运。赵行德这才知道西夏也有独特的文化。由于对西夏女子的预言,还有对西夏文的极大兴趣,仿佛顿悟的他决定前往西部世界。

但在穿越西部边境去西夏的途中,赵行德被西夏汉人部队俘虏,这些人也是被西夏人俘获的汉族人。赵行德成为其中一员。随后他死心塌地跟随西夏人作战,在一次回鹘人的夜袭中,他救了队长朱王礼一命,于是受到队长的赏识,成为其亲信。

由日德混血的女演员中川安奈扮演的回鹘公主斯鲁比亚

由日德混血的女演员中川安奈扮演的回鹘公主斯鲁比亚

随后,西夏汉人部队跟着李元昊率西夏军攻击回鹘人据点甘州,赵行德也参与了此次大战,并在甘州城救下了未来的恋人--甘州回鹘可汗的公主斯鲁比亚。经历了数次患难后,不满现状的两人决定相伴逃走去敦煌。但他们在沙漠中迷了路,又回到了甘州。赵行德求队长保护斯鲁比亚;同样暗恋斯努比亚的队长表面上同意,但条件是赵行德要去西夏都城兴庆府学习夏文,赵行德与斯鲁比亚相约一年后相见。赵行德在灵州学习西夏文一年期满,但回到甘州的他找不到爱人,于是找队长朱王礼询问斯鲁比亚下落。失落的赵行德最终她已被李元昊掳走,将被强娶为西夏王妃。

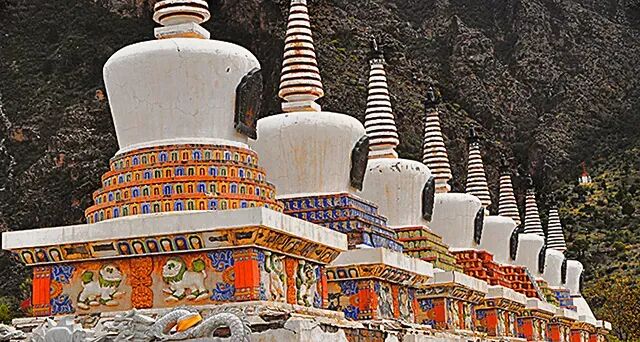

电影中的末代节度使曹延惠到了大婚之日。李元昊自以为美人到手,却未料到公主突拔刀相刺。在行刺失败之后,斯鲁比亚遂奋力奔到城墙上跳墙自尽。目睹了这壮烈一幕的赵行德痛不欲生,想去战场上寻求速死,而命运给他的使命没有结束,九死一生的他,被队长朱王礼送往孤悬绝域的西域汉人政权-----敦煌归义军,并暗示他还有其他使命。由于赵行德懂西夏语,受到敦煌太守----末代归义军节度使曹延顺的欢迎,并让他参与翻译经书的工作。关于敦煌归义军后期的历史,可以参考往期文章:孤悬异域:归义军的挣扎和陷落

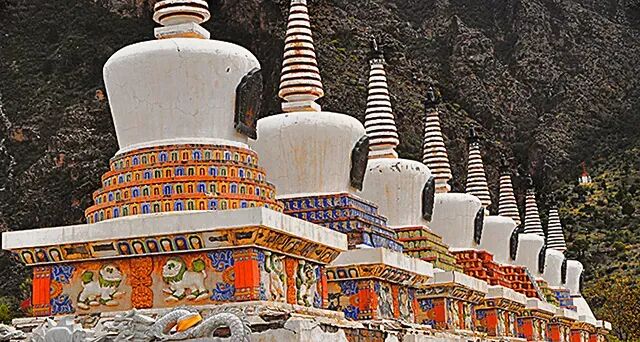

在敦煌,汉地,吐蕃,回鹘,西域等地的文化在祥和地融合,各种精美的艺术品眼花缭乱,但新崛起的西夏在继续发动战争,敦煌最终被西夏人盯上。朱王礼作为先锋来到敦煌招降归义军节度使。但是作为汉人的他的实际目的,是趁李元昊来敦煌的良机,与敦煌归义军合作,伏击杀怀有族群仇恨和夺爱之恨的李元昊。

面对气势汹汹的李元昊,敦煌归义军假装投降,欲引李元昊进城,但是投降仪式上的伏击活动暴露。一场混战后,李元昊逃出逃出生天,随后西夏军大举攻城,末代节度使焚城自尽。城中大火熊熊,数以万计的珍贵经典即将化为灰烬,赵行德与僧人们全力抢救,将其运至莫高窟里的藏经洞掩埋起来,赵行德也埋下了自己对回鹘公主的眷恋和所有的回忆......这段故事,直到数百年后随着藏经洞重现人间,才重新为人所知。为什么去西夏和敦煌?

抛开考究的构图、精细的电影场景和种种细致的细节,电影中的赵行德不算是一个典型的汉族儒家书生:他先因为殿试中关于一个西夏的问题没有答好而落榜,其次是听其他几个落魄文人提到了西夏和敦煌的情况;后来在汴京街头,看到一个西夏女子被宋人强行卖为妓女,于是仗义为她赎身,从西夏女身上获得了兴庆府的通关符传,符传是用西夏文字写的,让赵行德觉得很新鲜,他这就对汉武帝曾经开拓,但是异族横行的河西世界产生了极大兴趣。实际上,如果不是因为在本国受到的特别极端的刺激,抑或是敌国的悬赏,大部分入世而现实的汉族文人,几乎不可能单纯因为对诡异的异族文字的兴趣。对可有可无的知识的追求而前往西陲,赵行德的远行在当时的历史背景下缺乏足够的动力。

而且殿试中,还有电影中,无论是北宋官员,还是赵行德等人,都将敦煌视为同族在异族汪洋中的孤岛。电影中的归义军节度使曹延顺,更是一个风度翩翩,身穿汉衣冠,收藏各种古代文物的优雅儒者。汉文化的最后守护人,但其实真实历史与之出入巨大:

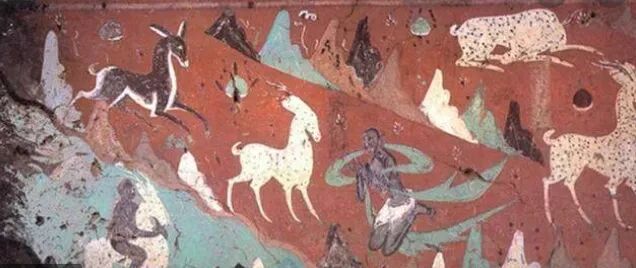

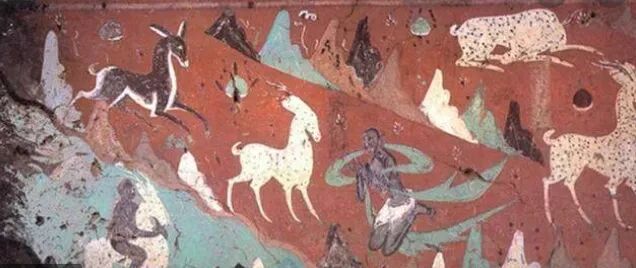

归义军时代的壁画

归义军时代的壁画

由于敦煌归义军处在中原王朝之“王命所不及”的西北,所以在偏重记载中原历史的传统史料中对其语焉不详。《新唐书》和两《五代史》将之附在《吐蕃传》中,《宋会要》和《宋史》则列入《蕃夷》和《外国传》,所以中原正统文人已经将那里看作没番汉人的保留地,和外族政权几乎没有区别;事实上,当时的曹姓节度使基本上已经被认定为粟特后裔,这位节度使最后登场的记载,可能是带着最后的归义军部队投降的:“八年,瓜州王以千骑降夏。”

所以,很难想象,一个北宋落第文人在没有特别强的动力驱使,或者有足够的信息认识到敦煌的价值,否则很难动身,独自前往塞外。在对赵行德做出改变人生轨迹的大事件的动机上,电影缺乏必要铺垫,原著也缺乏必要的交代。

但是赵行德,还有西夏军中的汉人将领朱王礼的身份不乏历史原型,而且西夏文字本身也有很有意思的历史。张元和赵昊:北宋的落魄文人和叛逃将官流亡西夏

虽然在真实历史上并不存在从中原宋朝逃亡到敦煌的文人赵行德,网络上广为流传的赵行德的抄经文本其实是虚构的,但是却真实存在很多从中原逃亡西夏的怀才不遇者。这也许是井上靖塑造赵行德原型的依据。根据史书记载,张元、吴昊是其中的落魄读书人代表。因宋代殿试中有黜落的旧制,张元屡试不第,所以“积忿降元昊”。张元、吴昊因为“踌躇未用,径走西夏”,随后在西夏首府的酒馆装疯卖傻,招摇过市,故意写反诗,这就引发了李元昊的注意,并最终获得重用。元昊还将二人的家属接到西夏,以安定军心。

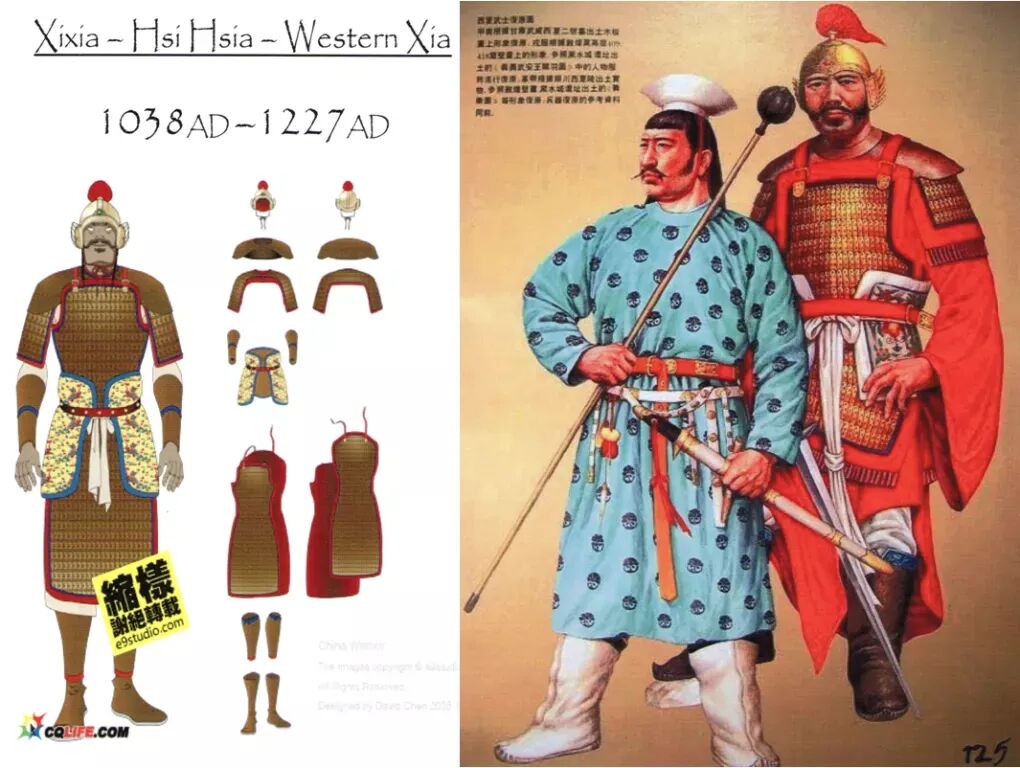

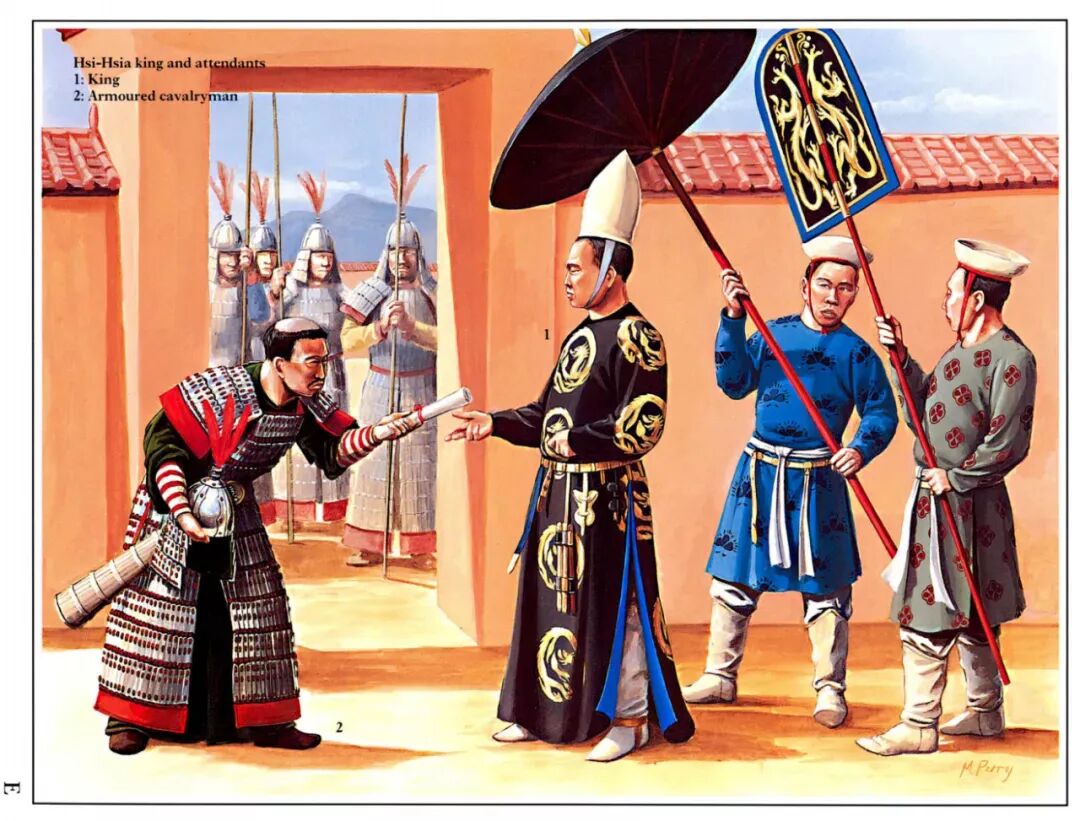

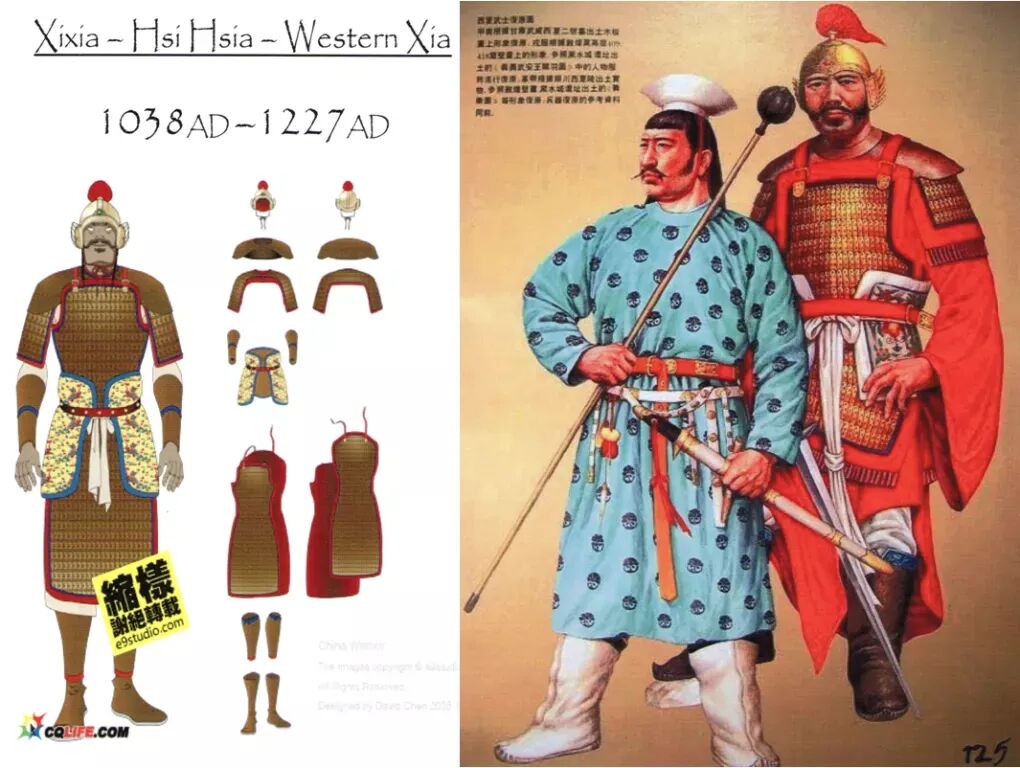

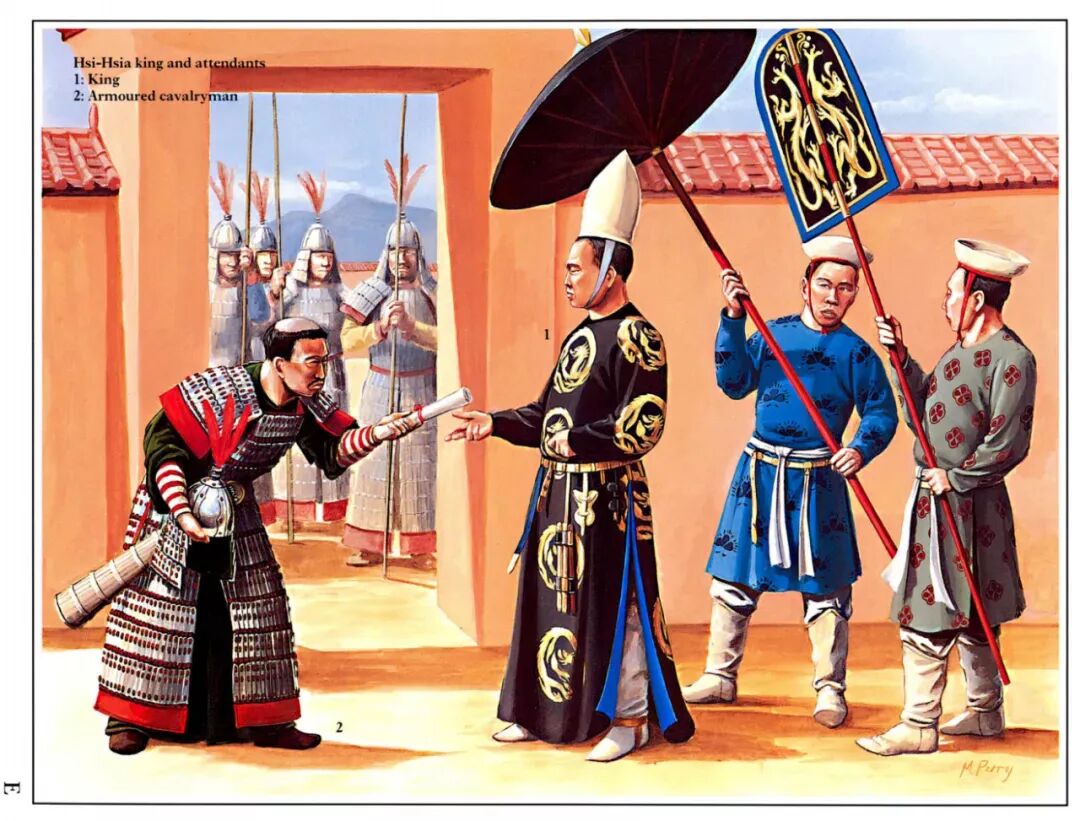

身穿汉式铠甲的西夏武士像

身穿汉式铠甲的西夏武士像

虽然二人的事迹引发了后世学者的怀疑,但在宋夏官方史书中,都有宋官投奔西夏的情况。比如《梦溪笔谈》记载陕西人李清逃到了西夏,而西夏书则记载“李清,本秦人也,仕夏,官将军。”除了武将,还有一些文人也获得了不低的职位:比如一个叫景询的知识分子。

《宋史》中记载“夏人又求以亡命景询易名山”。《西夏书事》中记载:“陕西人景询以罪来投,使为学士”表明景询是逃命到西夏;还记载:“民景询外叛,诏捕送其孥,勿以赦原”。《郭逵传》中记载景询的时间是公元1065 ,宋神宗下诏想要抓捕景询的时间是公元1067年,抓捕的原因是景询叛国;《西夏纪事本末》中记载:到了嘉佑六年,“纳叛人景询,亲而用之为枢密使”。综合以上信息,是景询先叛到西夏,受到重用,并且给宋朝带来了很多麻烦,所以宋朝官方才有惩罚景询的强烈意愿。此外,北宋的熙河路经略使慕容洧投靠西夏。在后来,“绍兴五年,金右都监撒离曷与其熙河经略使慕洧欲犯秦川”的记载,就出现在了史书的记载上。

一度试图和西夏君主瓜分夏国,自立楚国的西夏权臣任得敬,原本是北宋西安州的通判。全部是西夏军队包围西安州之后主动投降,而且将女儿献给夏国国主,才获得了日后的国相、秦晋国王的崇高地位。当然,也是在他的主导下,毅宗谅祚时期,“每得汉人归附,辄共起居,时致中国物娱其意,故近边番汉争归之”;“番、汉、降汉、西番、回鹘共职者,官高低依番汉共职法实行”。这就解释了作为降汉的朱王礼的存在。当然,朱王礼和他的汉人部队出现的时间要比任得敬的命令早得多。汉人部队的原型来源于西夏人俘获的宋军将士,西夏人喜欢将强壮的汉人编入名叫“撞令郎”的头阵部队。根据《方舆汇编:边裔典》的记载:

“民年十五为丁,有二丁者,取一为正军,负担杂使,一人为抄,四丁为两抄,馀人得射, 他丁皆习战斗。正军马驼各一,每家自置一帐,团练使上帐,弓矢各一,马五百匹,橐驼一,旗鼓五,枪剑棍棓。”雨毡、浑脱、锹镢、箭牌、铁笊篱各一。刺史以下, 人各一驼,箭三百,毛幕一;馀兵三人共一幕;勇健者号“撞令郎。”

在之前宋朝在历次对夏作战中,都有大量战俘被夏人捉住。比如定川寨之战中,西夏军队将以葛怀敏为主将的宋军包围,最后有近万宋军被俘后拐入西夏境内。这些人的命运除了是被迁入远离宋夏边境的后方地区种田生产之外,再就是被编入撞令郎部队对抗宋军或者辽军。电影中党项人和回鹘战斗时,李元昊让朱王礼带领汉人部队打头阵的情况真实存在;他们的命运,就是当时没番宋人的命运的缩影。或许宋朝官家逐渐意识到,进入殿试落榜的打击,对于很多苦读的寒门士子非常巨大,甚至让以读书为命的古代做题家投水自尽:邵伯温《邵氏闻见录》卷二记载:

“本朝自祖宗以来,进士过省赴殿试,尚有被黜者。远方寒士,殿试下第,贫不能归,多至失所,有赴水而死者。仁宗闻之恻然。自此殿试不黜落,虽杂犯亦收之末名,为定制。”嘉佑二年后,为了防止心态失控的落榜殿试考生做出极端行为,宋仁宗出台了“殿试不黜落”的政策。从此之后殿试参与者除了个别人出现杂犯的情况,也就是文字中出现对先帝和在位皇帝的庙号不敬的文字,很多人都有被授官的可能性。

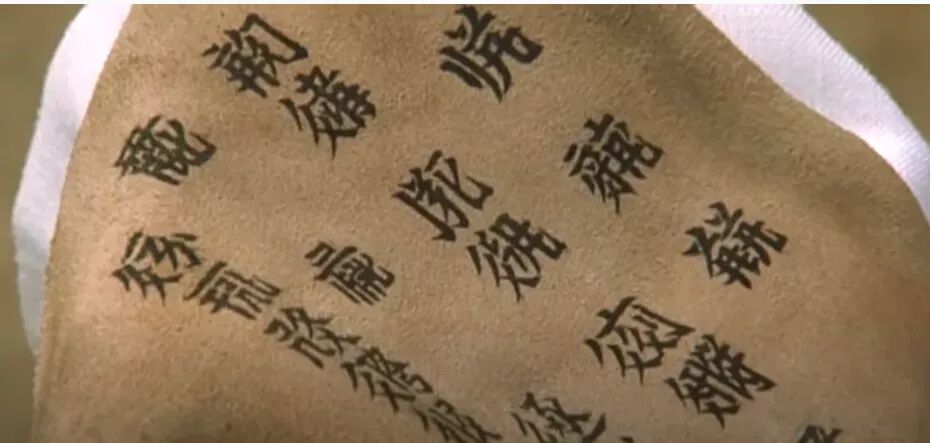

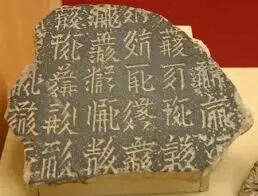

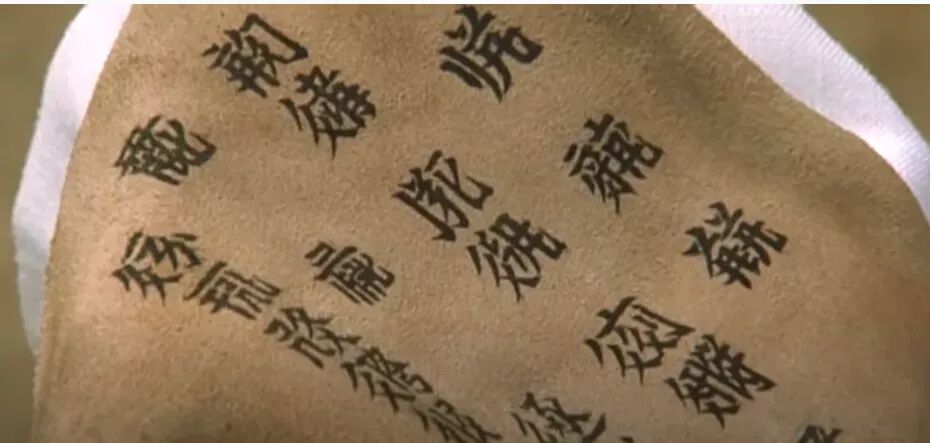

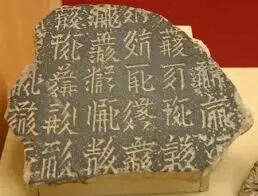

对于古代的外族而言,如何同中原帝国进行顺畅交流,是他们都要面对的一个问题。在尤其是在字母表广泛推广后,学习逻辑完全不同的方块字就显得非常困难。由西夏人编纂的《番汉合时掌中珠》,就是其中的成功案例。甚至可以说是中国境内最早的双语对照教材;如果真实历史上有过一个要学西夏文的赵行德,那么,这就是他的入门教材。

李元昊在正式称帝后,始终想着创立西夏式文化。但在短时间内很难一蹴而就,摆脱不了故主影响。作为配套措施,就是下令使治下居民使用蕃语姓名,并颁布了区别外表的秃发令。此外,还让骨勒茂才创立属于西夏自己的文字。但因为时间仓促,必然会大量借用成熟文字的元素。再考虑到党项人长期臣服唐朝,深受对方文化影响,境内汉人的数目远多于拥有自己文字的回鹘或吐蕃。所以就利用汉字的笔画、结构和造字规则,创造了一套属类似变种的西夏文。为了迅速吸收汉文化成果,打破互相不沟通的壁垒,西夏推行了一本用于识字的口袋书--《番汉合时掌中珠》。意思是西夏人和宋人相遇,就可以取出这本小册子,顺利查看语句含义。还能互相学习彼此的文字和发音。

在教学方式上,骨勒茂才运用了两种文字和发音,制定出相对应的教学方式:中间两项分别是汉文和西夏文,右边靠西夏文的汉字为西夏文的汉语注音﹐左边靠汉译文的西夏文为给汉字的注音。如果汉人要学习西夏文,可以对照前面三行的西夏字形与汉字含义、发音。反过来,当西夏人要学习汉文,则可以从后面往前倒看后三行。如果无法找到宋代西北方言和党项语对应的发音,那么就采取上字声母-下字韵母,尽可能准确地对应出西夏文发音。

这种教学模式,类似于后来的注音读本。无论是汉人识记自己的文字,还是西夏人、汉人互相学习,都会觉得比较方便。平行的排版方式,也表达了让两边知识分子要平等交流、促成文化繁荣的良苦用心。在教材的内容上,编写者还设置了具体的教学场景。比如虚构某个西夏官员的一生,从阴阳和合、父母养育,到识得五谷、了解人情世故。再到学习各种器物名称、食物名称、刑法名称、乐器名称和官职名称。然后是重要的为官之道,包括如何拷打囚犯。最后心归佛门,顿悟到人生智慧。等于是让本国人和宋朝读者都能初步了解西夏文化。

虽然教材编写者有沟通宋夏文化的良苦用心,但是双方的发展程度并不对等,不可能在短期内得到弥补。从造字逻辑和字形笔画来看,西夏造字法大致类似于汉字六书。大部分西夏字是按照会意原则构成的复合字,逻辑方式也没有摆脱汉字的局限,说明西夏文化并难以摆脱北宋的文化磁场。

在西夏的强盛时代,这种文字的创建思维有利于境内汉人学习,也有利于西夏人快速吸收汉化成果。但大部分西夏文比汉字的笔画更加复杂,会给书写造成巨大困难。而且这种文字是在西夏独立于宋国的背景下创造的,政治因素才是加强推广和普及的根本动力。一旦这样的氛围不复存在,那么过于复杂的字体就很容易被其他竞争者迅速击败。所以,等到西夏灭亡与党项人流散,其推广和书写不方便的劣势暴露无遗,虽然有个别西夏后裔的小群体还在社群内使用西夏文字,但是其失传的命运已经是无法扭转的了。

电影《敦煌》中还涉及到几个国家和共同体之间互相称呼的问题。北宋对西夏的称呼“西夏”没有太大问题,庆历和盟中,宋仁宗对西夏回应的诏书中这样写道:“朕临制四海,廓地万里,西夏之土,世以为胙” ,宋对党项人政权的官方叫法一般是西夏;此外还有西人,羌人,西戎,夏戎等称呼,和对辽国的蔑称“犬戎”或者“北虏”,“北狄”做区别;而辽人对西夏的称呼是“河西家”,这一说法见于北宋末马扩和耶律大石的外交往来。

西夏对于宋朝的称呼,有时候还是中国:宋元丰五年(1082 年)宋夏发生永乐之战,宋军大败。后西夏西南都统嵬名济乃写信给宋将刘昌祚:中国者,礼乐之所存,恩信之所出,动止猷为,必适于正。若乃听诬受间,肆诈穷兵, 侵人之土疆,残人之黎庶,是乖中国之体,为外邦之羞。

还有的时候,西夏对宋的称呼是汉或者东汉:比如黑水城出土的一件西夏文文献《佛说佛母出生三法藏般若波罗密多经》的护封衬纸中称“东汉礼王国,西羌(吐蕃)法王国”;西夏文《新集碎金置掌文》中有“弥药(党项人)勇健行,契丹步行缓,羌多敬佛僧,汉皆爱俗文”的记载,说的是西夏人眼中本国,辽国,吐蕃诸部还有宋朝的民风差异。而西夏人对汉人的称呼很有意思,在西夏文字典《文海》中,表示汉人的文字是 “口拶”。这两个西夏字的本意是“布衣”。党项人称呼汉人为“布衣”,其原因在于李元昊登基之后,为了树立本族群的自信心和独立意识,于是主张党项人应当穿皮毛服饰。所以早期的西夏人用“布衣”来称呼汉人;这个字还有如下的注释: “汉者蛮也”。党项人视自己为正统,所以将汉人称为蛮族。此外,西夏文中对汉文的称呼“口拶”与契丹人和女真人对于杂居的外族部落的称呼“乣”发音很像。这也暗示在西夏人眼里,居住在西夏境内的汉人成分复杂。既有河湟地区的藩化汉人,有归义军治下的汉人和各汉化的外族群体,更有被俘虏到西夏境内的宋朝人。

至于归义军政权,宋朝,西夏或者辽对他们的称呼是“沙州”:《宋史》将他们和于阗,龟兹,拂菻并列,意思是这里已经被中原视为化外之地了。电影中呈现的西夏军战斗方式和相关细节

电影的另外一个看点是服道化的用心程度:虽然谈不上准确,但是电影的构图,光影和配色很考究,仿佛是壁画上的人物从死寂中活了过来。而且和很多中国影视剧中的古战场面和古代武器的道具相比,电影中的行军布阵,还有兵种搭配都看得出拍摄者对细节十分用心,虽然某些细节看得出来有参考某些历史记载和文学演义,真实性另当别论。

电影展示的战斗流程是:西夏人让汉人的“撞令郎”部队里的骑兵出击-回鹘军和西夏军远程对射-汉人骑兵逼近回鹘军步兵阵-回鹘王派骑兵上前削弱汉人骑兵的冲击力-回鹘步兵纷纷出阵杀汉人骑兵-李元昊派出连环马出击,冲垮回鹘步兵-回鹘王带领后备骑兵出阵-最后西夏人左右合围,回鹘王为了防止全军被灭,于是撤出战场。

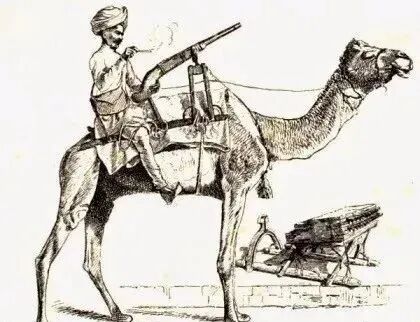

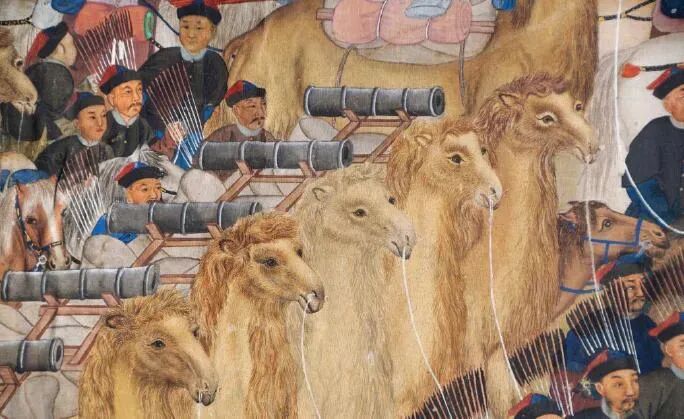

和乱打一气的中国古战场面相比,起码这部电影体现了后备队的作用。而且体现了三阵的配置和步骑兵的配合,对李元昊指挥过程的拍摄,体现了将领对于战争节奏的把握,体现了拍摄方的严谨。但是很多细节还是值得拿出来探讨。首先是电影中展示了电影导演所理解的野战用的小型投石机。其历史原型来自于西夏泼喜军,按照《宋史 外国传二·夏国传下》的记载:“有炮手二百人号“泼喜”,陟立旋风炮于橐驼鞍,纵石如拳。”

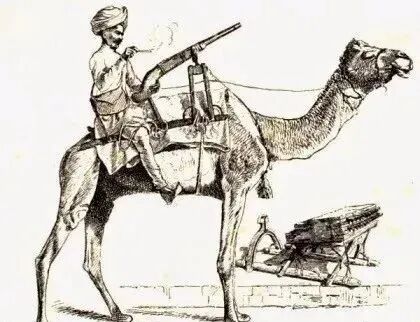

近代中亚和北非的骆驼回旋炮

近代中亚和北非的骆驼回旋炮

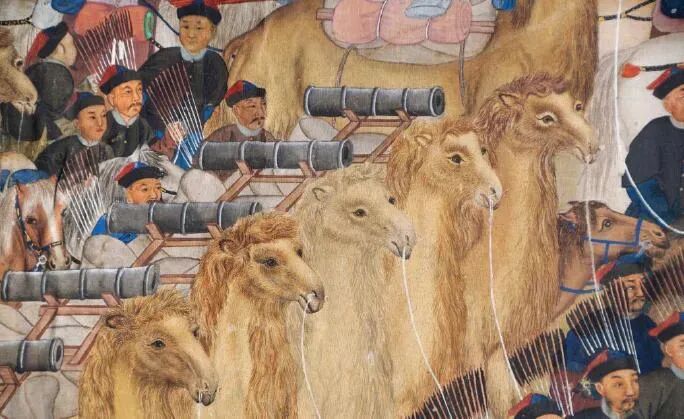

清代鞍载炮和木炮鞍文物

清代鞍载炮和木炮鞍文物

按照这条记载,这种部队是在骆驼背上加载小型的投石器,以便西夏人将这种轻便的投石机灵活机动的带到各个战场就地投射。电影在拍摄的时候应该是参考了历史记载,但是驼背抛石机的结构其实已经无从考证,所以结合实际条件,导演将其合理化为骆驼运载到战地后组装的轻便旋风砲。

其次是多次出现在小说演义和某些历史记载中的连环马。导演参考的历史记载可能是:多立虚寨,设伏兵,衣重甲,乘善马,以铁骑为前锋,用钩索绞联,虽死马上不落。

可能导演发现了“以铁骑为前锋,用钩索绞联”的字句,结合中国传统的战争演义里的情节,这才有了电影中的西夏骑兵连环冲阵的镜头。虽然已经有人论证过这种操作的真实性和实践性堪忧,比如乾隆的著名解释:

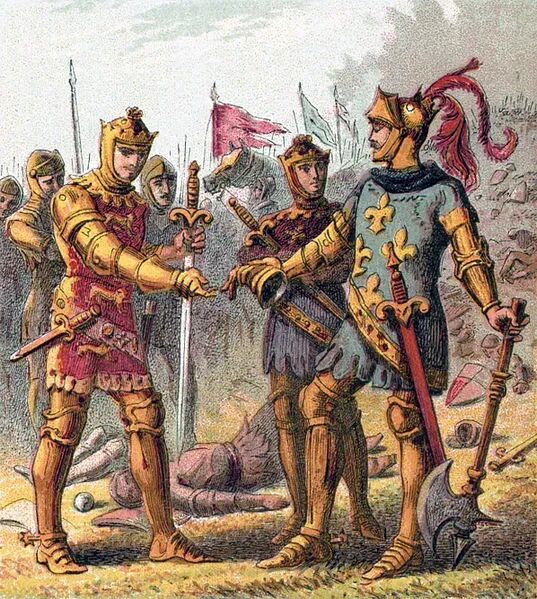

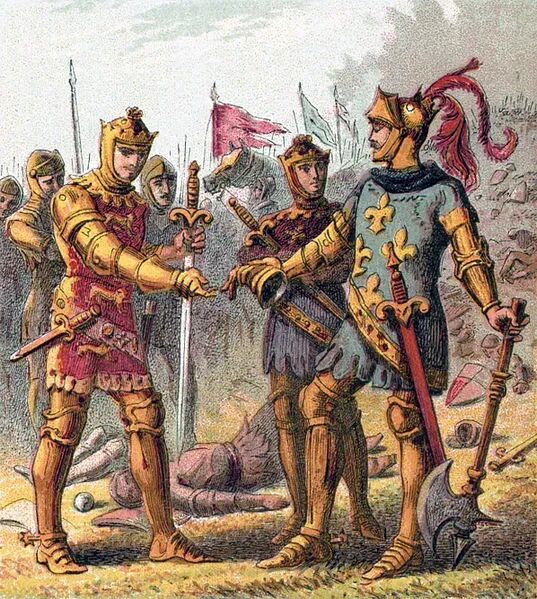

北人使马,惟以控纵便捷为主。若三马联络,马力既有参差,势必此前彼却;而三人相连,或勇怯不齐,勇者且为怯者所累,此理之易明者。拐子马之说,《金史·本纪·兵志》及兀术等传皆不载,唯见于《宋史·岳飞传》、《刘锜传》,本不足为确据。况兀术战阵素娴,必知得进则进,得退则退之道,岂肯羁绊已马以受制于人?此或彼时列队齐进,所向披靡,宋人见其势不可挡,遂从而妄加之名耳目。但是抛开宋人富有文学性夸张的各种描述,还是有一些史料显示。这种战术并非完全空穴来风,是使用场景非常有限,而且使用的场景不是正面冲击敌阵: 和部下把马具连在一起的约翰国王

和部下把马具连在一起的约翰国王

在英法百年战争的克雷西之战中,波西米亚的约翰国王与法国国王结盟,并在阵中为法王效力。尽管在十年前他就双目失明,但是他坚持上战场,而且亲自带领他的部队冲入战场上战斗最激烈的地方,还有可能挥剑砍杀了敌人。为了在战斗中不会因为挤压而和失明的国王分开,约翰的十二个同伴将缰绳连在一起,在战斗中所有人都英勇战死。历史作者让·弗鲁瓦萨尔写道:“第二天人们发现,这12个人都围绕着约翰国王战死;而他们的战马都以缰绳连在一起。”

当然,这个案例出现的情况比较极端。除因为封君双目失明,需要人牵引之外,此案例更多反映的,是封建骑士间的忠诚和义务是一种双向的关系:正如骑士要为他的领主效劳一样,在战斗和生活中,领主也有义务捍卫他的骑士,所以君臣13人选择不离不弃。而且骑士冲锋未必是以全速冲锋,所以骑士在这样的情况下控制进退速度并非不可能;此外,骑士平时也会训练和身边的战友练习御马同排前进的技巧,像约翰和他的13个封臣可能在平时的训练和狩猎中,已经养成了这样的默契,所以他们可以小范围的使用这种战术。 在五胡十六国时代,按照史料记载:闵以所将多步卒,而燕皆骑兵,引兵将趣林中。恪参军高开曰:“吾骑兵利平地,若闵得入林,不可复制。宜亟遣轻骑邀之,既合而阳走,诱致平地,然后可击也”。恪从之。魏兵还就平地,恪分军为三部,谓诸将曰:“闵性轻锐,又自以众少,必致死于我。我厚集中军之陈以待之,俟其合战,卿等从旁击之,无不克矣。”乃择鲜卑善射者五千人,以铁锁连其马,为方陈而前。闵所乘骏马曰硃龙,日行千里。闵左操双刃矛,右执钩戟,以击燕兵,斩首三百馀级。望见大幢,知其为中军,直冲之;燕两军从旁夹击,大破之。

在五胡十六国时代,按照史料记载:闵以所将多步卒,而燕皆骑兵,引兵将趣林中。恪参军高开曰:“吾骑兵利平地,若闵得入林,不可复制。宜亟遣轻骑邀之,既合而阳走,诱致平地,然后可击也”。恪从之。魏兵还就平地,恪分军为三部,谓诸将曰:“闵性轻锐,又自以众少,必致死于我。我厚集中军之陈以待之,俟其合战,卿等从旁击之,无不克矣。”乃择鲜卑善射者五千人,以铁锁连其马,为方陈而前。闵所乘骏马曰硃龙,日行千里。闵左操双刃矛,右执钩戟,以击燕兵,斩首三百馀级。望见大幢,知其为中军,直冲之;燕两军从旁夹击,大破之。

慕容燕军摆出的连环马阵,主要是采用静态防御阵型。这些所住战马的射手摆出纵深较厚的阵型来吸收冉闵中军发起突击时带来的冲击力;待冉闵所部深陷燕军中部之后,燕军两翼包抄,成功击败魏军。也就是这些骑射手的连环马其实是以静态作战的。

由此可见,就算这两例战例真实存在,也绝不是常见操作。结合之前乾隆的论述,导演安排西夏军在野战中,以五人一组的连环马冲击回鹘人步兵枪阵的镜头,其小说演义的刻板印象成分大过了历史的严谨性。电影战场中还有一个有趣的小细节,那就是回鹘王骑着具装马,身披具有中亚-波斯风格的护甲上阵杀敌:

在当时,党项人和回鹘人都不缺乏具装马。电影中西夏连环马的胸部有简易挡板,可能是导演为了体现这是冲击性重骑兵的象征;而回鹘人在草原上的汗国崩溃之后,分成数支四处流散,其中的龟兹回鹘就出产具装骑兵,可能流散到河西走廊的其他回鹘人,也不缺乏类似的装备,因此这一细节算是有史实出处:

真宗咸平四年二月,大回鹘龟兹安西州大都督府单于军克韩王禄胜,遣使曹万通奉表贡玉勒、名马、独峰驼、无峰橐驼、宝刀、镔铁剑甲、琉璃器等......本国东至黄河 ,西至雪山,有小郡数百,甲马甚精习。

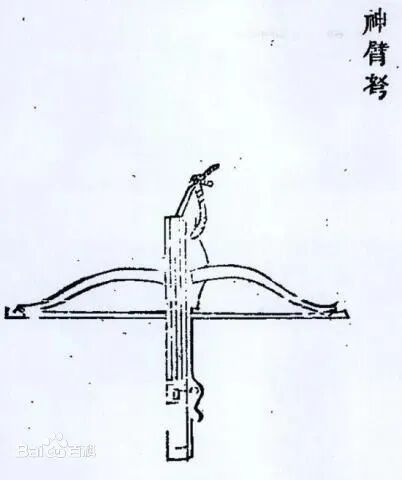

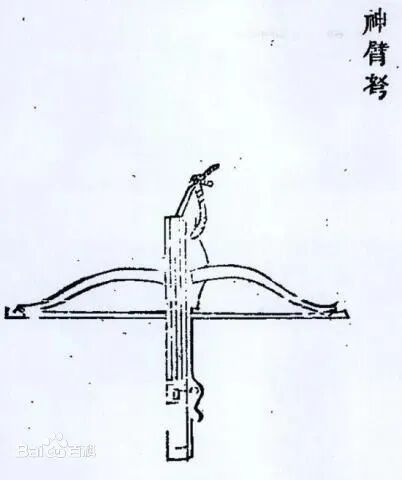

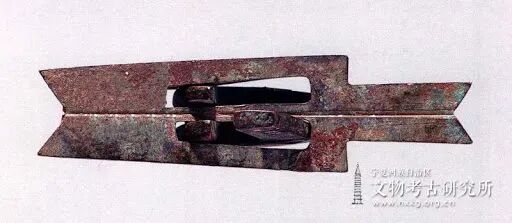

电影中还对弩手作了特写。原产自西夏的“神臂弓”,约于神宗熙宁年间传入宋朝。向宋朝献“神臂弓”者说法不一,沈括认为是李定所献,而朱弁则认为献者为李宏。该弓矢的具体制作情形是“以檿为身,檀为弰,铁为登子枪头,铜为马面牙发,麻绳扎丝为弦。”因其射程远且深,可以射到二百四十步至三百步,神宗下令依样制造。后来这种武器获得了宋军和敌人两方的认可,这种武器在近距离能洞穿重装札甲和马甲,连完颜兀术都承认“吾昔南征,目见宋用军器,大妙者不过神臂弓,次者重斧,外无所畏,今付样造之”。

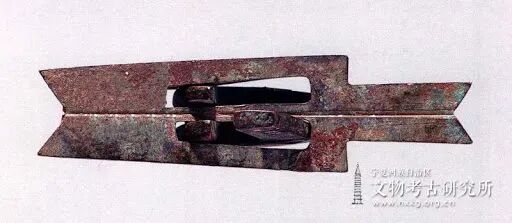

道具组大致复原了神臂弩的样式,还有神臂弩前端的脚蹬环。但是神臂弓本质上属于脚蹬弩,是踏弩的一种。在整个弩的前端,有一个环状的蹬子。发射前先把脚放入,固定住弩的前端,然后张弓,通过扣动扳机发射。

海原县西夏临羌寨遗址出土的西夏铭文弩机,廓长 11.4 厘米,驽机内铁质的部件已严重锈腐,其悬刀上还有四个西夏文的铭文。总体来看,敦煌里的战争场面拍的很有章法。另一很难得的细节是:汉人部队的甲胄都有历经大漠风霜打磨后的厚重感;而敦煌归义军部队的装备较新,体现了原作中作者笔下百战老兵和缺乏实战经验的部队的区别,这样的细节,远强过那些衣箱化的塑料“甲胄”。据说为了真实还原沙州城破时的冲天烈焰,日方甚至提出过要烧毁为拍摄电影搭建的敦煌古城,但是因为环保问题,遭到了中方的强烈反对,这才作罢。

毕竟是日本人写的中国史,所以无论是小说还是电影,故事本身充满了日本对中古时代的中国,还有唐宋时代西域的艺术想象。虽然故事并不是真实存在的,但是丝路,胡姬,回鹘还有孤悬于异族之间、象征着前朝余音的西陲汉土,汉武唐宗经营过的西域,都是前一个时代----唐朝的符号,之后的北宋基本上与之无缘,赵行德的西去,电影中提到的于阗被喀拉汗王朝灭国,和藏经洞的封存,暗示了一个时代的一去不返。日本人对于唐文化具有的特殊情节,是《敦煌》故事具有特殊张力的重要原因。

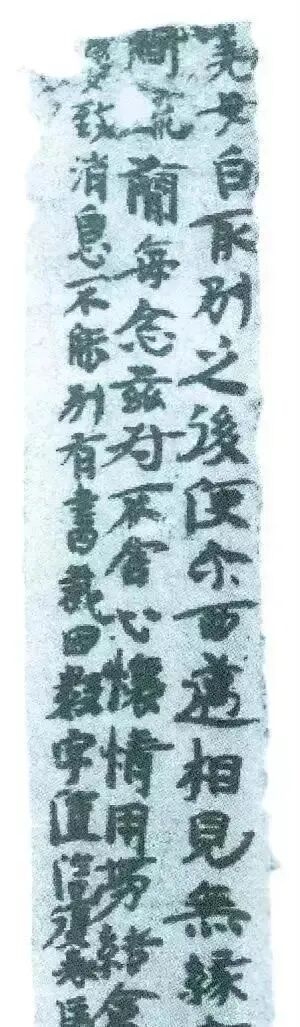

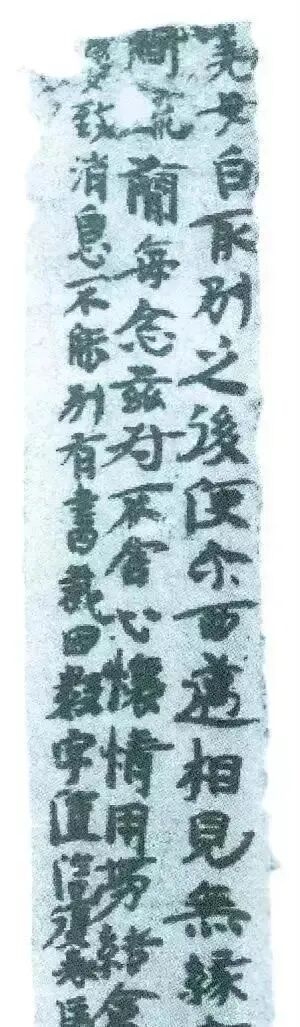

不可否认的是,《敦煌》中那段编造得煞有介事的抄经文书(对宋代行政区表述就有错误),在中文互联网上传播的轰轰烈烈。其实已经从侧面证明了生活史和个人史的魅力。时代的洪流不会同情任何人,但是一个个鲜活的个体和今天的我们一样,确实曾在某个时空的角落里发光发热,他们的故事也许会被掩埋,也许会在千年后重见天日,在某个瞬间打动人心。比如20世纪初,斯坦因在楼兰古城废墟里发掘出的一个魏晋时期羌族女子用汉字写的情书:

羌女白:取别之后,便尔西迈。相见无缘,书问疏简。每念兹对,不舍心怀,情用劳结,仓卒□致消息,不能别有书裁,因数字值信复表。马羌。

故事中提到的藏经洞的兴建和掩埋,充满了戏剧和悲剧性的问世,更是透露出历史的沉重和悲凉。那是丝路兴盛的见证,更是中国学术的伤心之地。

微妙处境:生活在西夏境内的汉儿族群

《番汉合时掌中珠》:西夏文字与中国最早的双语学习教材

《番汉合时掌中珠》:西夏文字与中国最早的双语学习教材

延伸资源下载(千G中华传统经典古籍|儒释道古本及民间术数大全超强版持续更新中......)

版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。

文章标题:《敦煌》:藏经洞与风烟中的西域汉土发布于2023-10-22 18:17:50